【人事労務コラム】年金制度改正法が成立!経営者が押さえるべき制度改正のポイント整理(2025年版)|社労士 岡山・倉敷

年金制度改正法が成立!

経営者が押さえるべき制度改正のポイント整理(2025年版)

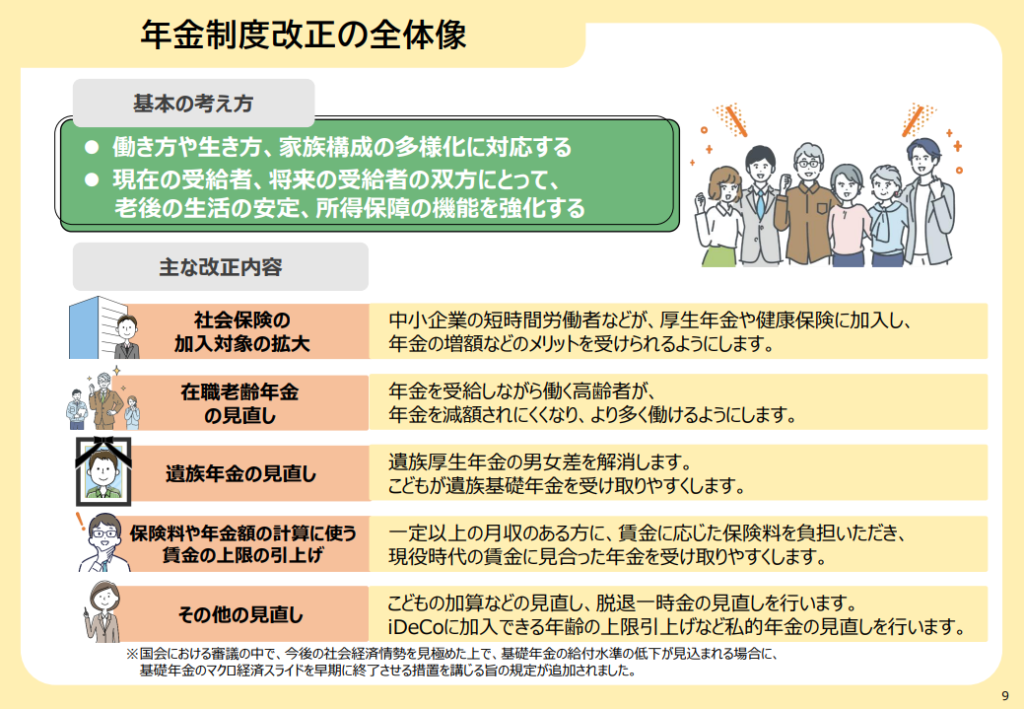

2025年6月、年金制度改革法がついに国会を通過しました。

今回の改正は、単なる「年金の見直し」ではなく、今後10年を見据えた社会保障制度の大きな転換点とも言われています。

特に、SNSなどでは「遺族年金が改悪される」といった声も多く見られますが、実はこの改革の全体像はもっと広く、多面的なものです。

遺族年金だけでなく、短時間労働者の社会保険加入拡大、高齢者の就労支援、標準報酬上限の見直し、私的年金制度の強化など、企業経営にも直結する改正が数多く含まれています。

こうした制度の変更は「知っているか知らないか」で対応に大きな差が生まれます。

経営者としては、社員の安心のためにも、企業の安定運営のためにも、制度の背景と今後のスケジュールを正しく理解しておくことが重要です。

本コラムでは、厚生労働省の資料(※【出典】厚労省:年金制度改革関連資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001503526.pdf )

をもとに、今回の改正ポイントを経営者目線でわかりやすく整理してお届けします。

■ ① 遺族年金制度の本質的な見直し

今回の見直しで最も話題になったのが「遺族厚生年金の見直し」です。

現行の遺族厚生年金は、妻が受給者となるケースが多く、事実上「生涯支給・無期限」となっています。

これに対し、今回の改正では、子のいない40歳未満の女性・60歳未満の男性の配偶者に限り、有期(原則5年間)支給に変わります。

ただし、これは「支給削減」ではなく、支援の在り方の見直しともいえます。

支給期間が有期になる代わりに、5年間は従来より高い「有期給付加算(約1.3倍)」が支給されます。

また、障害のある方や低所得の方には5年後も継続支給される救済措置もあります。

さらに、子育て世帯の加算は拡充されます。子どもが18歳になるまでの遺族年金は現行通り支給され、その後も加算付きの5年間支給されます。遺族基礎年金の加算額も約23.5万円→28万円に引き上げられます。

なお、40歳以上の妻については、引き続き無期限支給が維持されます(経過措置あり)。

■ ② 今回の改正は遺族年金だけではない「包括的パッケージ」

今回の改正は、遺族年金に限らず、企業経営にも影響する多くの改革が同時に進められています。

| 改正項目 | 改正内容のポイント |

|---|---|

| 短時間労働者の社会保険適用拡大 | パート・アルバイトの厚生年金適用を段階的拡大

①賃金要件撤廃/企業規模要件を段階的に撤廃 |

| 在職老齢年金制度の見直し | 在職老齢年金制度の支給停止基準額を引上げ(50万円→62万円) |

| 遺族年金の見直し | ①遺族年金の男女差を解消 ②子に対する遺族基礎年金が受け取りやすくなる |

| 標準報酬月額の上限引上げ | 高所得者の厚生年金標準報酬月額の上限調整 (65万円→75万円に段階的に引上げ) |

| 私的年金制度の見直し | ①iDeCoの加入可能年齢の上限を65歳から70歳に引き上げ ②企業型DCの運用みえる化(厚生労働省が情報集約・開示へ) |

| その他 | こどもを養育する年金受給者の加算額拡充 対象となる方の範囲拡大 |

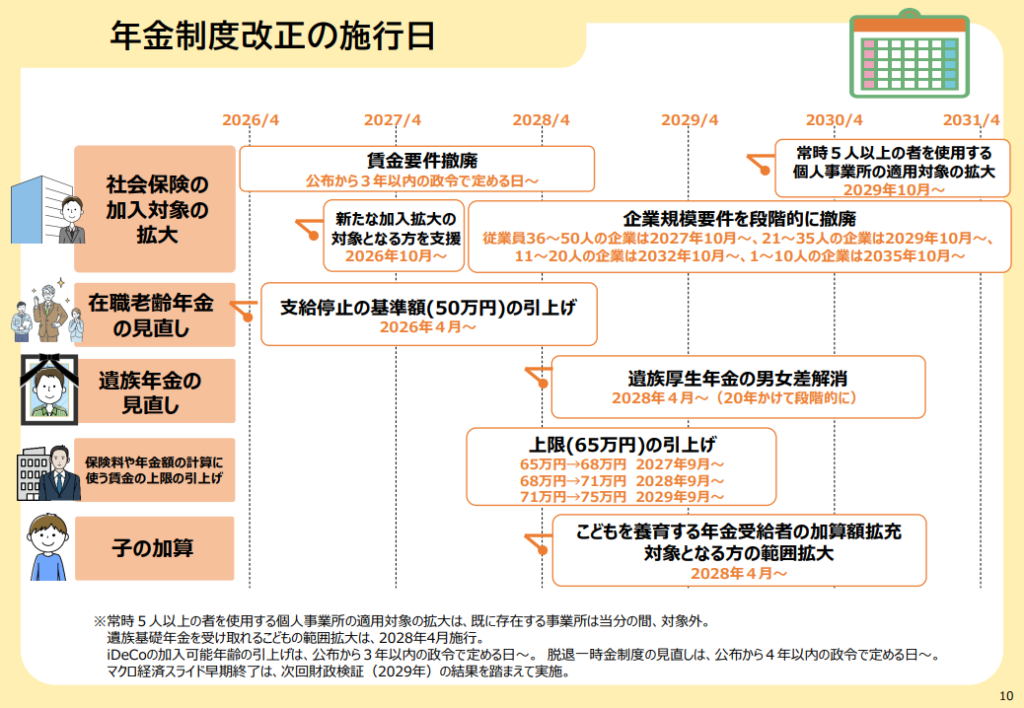

■ ③ 制度改正の全体スケジュール(時系列整理)

| 施行時期 | 改正内容 |

|---|---|

| 2026年4月 | 在職老齢年金の支給停止基準額を62万円に引上げ |

| 2026年10月 | 短時間労働者の厚生年金適用拡大(第1段階) |

| 2027年4月以降 | 短時間労働者の適用事業所拡大(段階的に拡大) |

| 2027年9月以降 | 標準報酬月額上限を段階的に引上げ(68万→71万→75万) |

| 2028年4月 | 遺族厚生年金の男女差解消・有期支給(加算付き)スタート |

| 2029年10月 | 個人事業所(常時5人以上)への社会保険適用拡大 |

■ ④ 経営者が今から備えておきたいこと

-

社員への制度説明が必要になる

誤解や不安を抱く社員も出てくるため、企業として正確な制度説明やQ&Aの準備が必要です。 -

福利厚生・退職金制度の見直しチャンス

遺族年金が有期化されることで、企業独自の遺族補償・弔慰金制度の見直しも検討課題となります。 -

短時間労働者の社会保険加入拡大への実務対応

労務管理の見直しや、人件費シミュレーションを早めに行っておく必要があります。 -

社労士・専門家との連携が重要

制度改正の影響は個別企業によって異なるため、専門家のサポートを受けることが安定対応のカギとなります。

■ ⑤ 今回の制度改正は「改悪」ではなく「制度再設計」

SNSなどで「改悪」という言葉も飛び交いましたが、制度の本質は単なる削減ではありません。

少子高齢化・共働き世帯の増加・家族モデルの多様化など、時代に合わせた制度の再設計・再構築が進められています。

経営者にとって重要なのは、「制度が変わるから困る」ではなく、制度が変わる前提で早めに準備を整え、社員にも安心を届ける企業姿勢です。

■ まとめ

今回の年金制度改正は「遺族年金の話だけ」ではありません。

むしろ、高齢者雇用・短時間労働者の社会保険・標準報酬上限・私的年金制度までを含む包括的な大改革です。

制度が変わる今こそ、経営者として企業の制度設計や福利厚生を見直し、社員に安心して働いてもらえる環境を整える好機と捉えましょう。