【人事労務コラム】在職老齢年金の支給停止額が引き上げられます|社労士 岡山・倉敷

高齢社員が“働きやすくなる”時代へ──在職老齢年金の改正が企業にもたらすもの

2026年4月より、「在職老齢年金」の仕組みが見直されることが決まりました。

この改正により、高齢社員が年金を減らされずに働きやすくなる環境が整いつつあります。

人手不足が常態化するなか、高齢者の雇用は多くの企業にとって重要な選択肢の一つ。今回の改正をチャンスとして捉えることで、企業にとっても大きなメリットが生まれます。

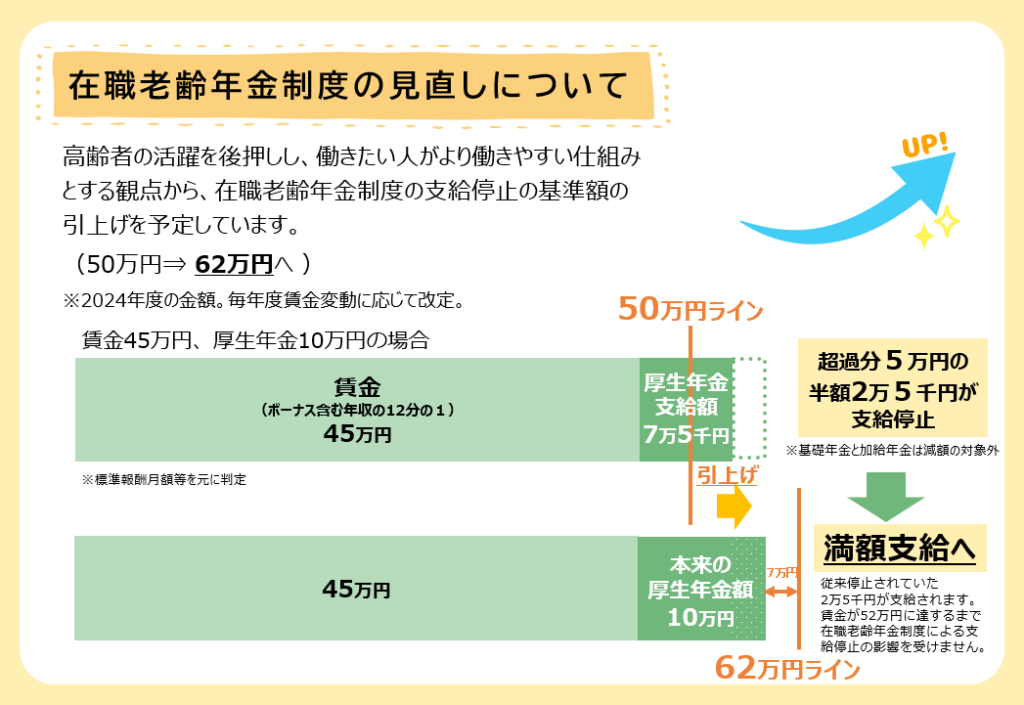

◆ 改正のポイント──支給停止の基準額が「50万円→62万円」に

これまで在職老齢年金では、65歳以上の従業員が「月収(給与+厚生年金の年金額)50万円※」を超えると、超過分の1/2が年金から差し引かれる仕組みでした。

※2025年度の金額は51万円です。

しかし2025年4月からは、この支給停止基準が「62万円」に引き上げられます。

これにより、今まで年金が一部停止されていた方の多くが、年金を減らされずに働けるようになります。

改正の詳細は、下記をご覧ください。

◆ 就労意欲の向上と企業の人材確保が期待される

「働いたら年金が減るから、ほどほどにしておこう」──

これまで多くの高齢者が、こうした心理的ブレーキを感じていました。

しかし今回の改正で、65歳以降も積極的に働こうとする人が確実に増えてきます。

事実、政府の試算では、約50万人の支給停止対象者のうち、約20万人が支給停止対象から外れ(=全額受給可能に)なる見込みです。

企業側にとっては、経験・技術をもつシニア人材を確保・活用する絶好のタイミングです。

◆ 厚生年金=「保険」という視点も重要

なお、この制度で年金が一部停止されるのは「厚生年金部分」のみです。

なぜ国民年金ではなく厚生年金なのか?

その理由は、厚生年金が「保険(厚生年金保険)」だからです。

保険である以上、加入中には一定の制限や調整がかかる。

これは医療保険や雇用保険、傷病手当金などと同様の発想であり、支える側(保険料を払う側)としての機能を担っているからこそ、支給停止という制度が成り立っているのです。

◆ 人件費負担とのバランスを考える

一方で、高齢者を雇用することで企業側にも厚生年金保険料などの負担が発生します。

特に、60代後半の高所得者をフルタイムで雇用する場合は、賞与や時間外手当も含めたトータルコストを十分に試算する必要があります。

だからこそ、次のような対応が重要になります:

-

週20時間未満勤務の短時間シフト導入

-

役割限定型の再雇用制度の見直し

-

給与テーブルや処遇制度の再設計

◆ まとめ──「働いても損しない」時代を、企業はどう活かすか

今回の在職老齢年金の改正は、高齢者に「もっと働こう」と思わせる制度的後押しです。

人手不足が続く中、企業としてもシニア人材を再評価し、働きやすい環境を整えることが問われます。

高齢者にとって「働くメリット」が増える今こそ、企業側も「活躍の場」を広げることが、自社の持続可能性を高める一手となるはずです。

◆ 社労士の立場からひとこと

今回の改正は、制度としての柔軟性が加わる“ポジティブな緩和”です。

これを機に、自社のシニア人材活用方針を見直し、必要に応じて就業規則や雇用契約の見直しもご検討ください。

制度の詳細や自社への影響が気になる場合は、ぜひ専門家にご相談ください。